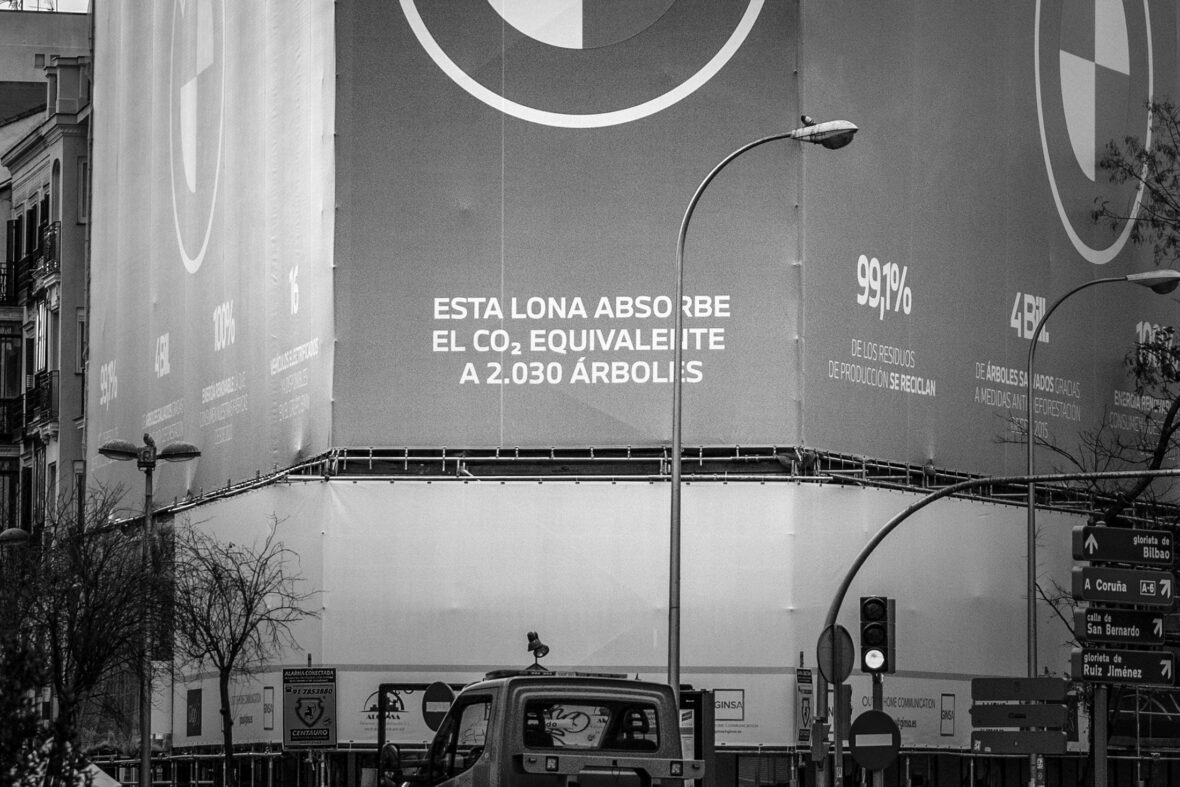

En el verano de 1983, Jay Westerveld se coló en un resort de lujo para robar una toalla. Cuando la cogió, se fijó en un cartel situado junto al toallero que pedía a los clientes que las reutilizasen para reducir los residuos que se vertían al mar, que estaban afectando especialmente a los corales. A Westerveld le llamó la atención aquel cartel porque al colarse en el resort había visto que el hotel estaba ampliando sus instalaciones y construyendo bungalós en el agua, justo encima de los corales. Aquella experiencia le llevó a acuñar el término greenwashing para hacer referencia a este tipo de prácticas, lo que ha permitido hacer visible algo que había estado pasando inadvertido durante mucho tiempo.

Ya en los años sesenta muchas compañías energéticas norteamericanas se estaban dando cuenta de las consecuencias medioambientales y climáticas de sus actividades. Sus propios estudios demostraban que la explosión productiva posterior a la Segunda Guerra Mundial había abierto la senda a multitud de desequilibrios planetarios, todos ellos potencialmente destructivos. Entre ellos, claro, el del exceso de emisiones de CO2. A esos estudios los acompañaron presiones y campañas de millones de dólares para ocultar esta realidad, que se ha venido a llamar Gran Aceleración. Pero ahora se ha pasado de este negacionismo en bruto al greenwashing, una estrategia mucho más retorcida que tiene la intención perversa de volcar la culpa de la crisis y diluirla entre toda la sociedad. Por encima del ruido de las excavadoras, el dueño del resort nos grita: “¿Es que no piensas hacer nada por los corales?”. Este malabarismo mental nos pone de los nervios y al mismo tiempo nos atrapa.

¿Cómo no rabiar ante esta afirmación, ante esta acusación? Ahora que somos conscientes no solo de las prácticas contaminantes de las empresas sino de los enormes presupuestos destinados simplemente a mentir, que sabemos que pese a toda la palabrería ninguna de sus promesas de reverdecimiento responde a cambios reales (al contrario) y que vemos a millonarios (milmillonarios, billonarios) derrochando dinero a espuertas en banalidades obscenas, en carreras espaciales privadas, en supuestos manjares al precio de nuestro salario mínimo, en mansiones inabarcables, en quemar queroseno como poseídos por el dios del petróleo, ¿cómo no se nos van a llevar los demonios?, ¿cómo no nos va a salir por la boca un “que reciclen ellos” empapado de bilis?

El problema es que esto implica caer en su trampa, sin que además nos quede demasiado tiempo para salir de ella. Es cierto que la idea de que la actual crisis medioambiental ha sido causada por los seres humanos en general tiene cierto respaldo científico, de ahí que el término más asentado para definir la era geológica que todos estos cambios han inaugurado sea el de Antropoceno, que pone el énfasis en las consecuencias del conjunto de la actividad humana. No obstante, este esquema, que podría resultar meramente descriptivo y, en esencia, es cierto, ha sido absorbido por el capital para regurgitarlo en su propio beneficio. De poner el acento en el papel de la humanidad en los cambios medioambientales se ha pasado a diluir la culpa entre todos los seres humanos por igual y no en el sistema económico cuyo funcionamiento nos ha traído hasta aquí. (Por eso desde ciertos sectores militantes y científicos se ha preferido denominar a la actual era geológica Capitaloceno).

El capital y las relaciones económicas que lo constituyen se liberan así de la culpa colocándola sobre los hombros de todas las personas, independientemente de su posición social y su capacidad económica. Pero no solo eso, también ponen a tu disposición la posibilidad de deshacerte de ese sentimiento: como siempre, consumiendo más, solo que ahora “con conciencia”. Como dijo Žižek: “Tu solidaridad está incluida en el precio”. La culpa se convierte en un vector de consumo y se redirige hacia la adquisición de productos verdes: en algunos casos puede tener cierto sentido (por ejemplo con los alimentos que no son de origen animal o que no vienen envueltos en infinitas capas de plástico), en otros son innecesarios e incluso ridículos. Pero incluso las que tienen sentido resultan problemáticas, ya sea porque son ofrecidas como una opción de consumo adicional mientras se mantienen el resto de prácticas nocivas, ya sea porque el proceso de transporte y reciclado de los productos verdes es tan desastroso que ese posible beneficio acaba siendo triturado. También en ocasiones sucede que se pone el énfasis en cuestiones con poco impacto real mientras se pasa por alto otras que sí lo tienen, como pasa con el impacto de las pajitas de plástico frente al de las redes de pesca, por ejemplo.

Todos somos conscientes de esta situación desquiciada, de ahí que la respuesta airada del “que reciclen ellos” tiene cierto sentido. Sabemos que necesitamos cambiar las cosas porque conocemos la gravedad de la crisis ecológica, pero las vías que nos plantean para hacerlo son absolutamente destructivas. Eso nos conduce a un callejón sin salida, desde donde dar respuesta a la emergencia climática es a la vez imposible e ineludible. Como consumidores teóricamente estamos hiperdotados de agencia, podemos llegar adonde sea y, de paso, redimir esa culpa; en realidad, esa agencia se da en espacios muy estrechos y herméticos, no conduce a ninguna salida porque solo corre en círculos y no redime nada porque en realidad nada soluciona. Como sucede con la promesa de felicidad que encierra el consumo, que precisamente se alimenta de la frustración de que nunca se realiza, lo mismo ocurre con la culpa verde: consumimos para liberarnos de ella y, cuando percibimos que es imposible que produzca resultado alguno, queremos solucionarlo… consumiendo. Atrapados en ese callejón donde quienes más contribuyen al problema tratan de vendernos las soluciones, es normal querer pasar de todo.

Quizá para salir de esta vía muerta sea necesario dar un paso atrás y detenernos un momento a pensar en el lugar que ocupamos como trabajadoras en el conjunto del sistema capitalista. La clase obrera está subordinada a los capitalistas pero también es parte integral del entramado del capital. Esto significa que nuestra posición es polifacética: por un lado las condiciones de nuestra opresión se dan dentro del capital, pero también dentro del capital se producen nuestras condiciones de vida (sean estas a veces buenas, a veces malas, a veces calamitosas, y, en el caso de la clase trabajadora de los países occidentales, sostenidas sobre la explotación y el saqueo de los países colonizados). Nuestra existencia está inserta en su totalidad en un modo de producción aniquilador: la energía que consumimos, el combustible que quemamos, el alimento que ingerimos, la ropa que vestimos, el entretenimiento al que accedemos, todo ello es parte de ese orden destructivo. Las emisiones de esas compañías que hacen greenwashing no se dan para sostener un mundo que nos sea ajeno, sino para sostener un mundo que es el nuestro. Esa es la dolorosa paradoja de la lucha contra el cambio climático cuando el capitalismo se ha vuelto total: luchamos como víctimas y como cómplices; luchamos contra el capital desde dentro del capital; luchamos contra el capital siendo el capital.

Esta posición compleja dentro del capital nos obliga a dar una respuesta igualmente compleja. No podemos quedarnos anclados en esa reacción visceral de desidia y, mucho menos, hacer de ella un posicionamiento político. Si a la reacción legítima de no reconocer la culpa le sigue inmediatamente el desentendimiento del problema —es decir: “si no es mi culpa entonces no es mi problema”—, estaremos contribuyendo a que la clase trabajadora sienta la lucha contra el cambio climático como algo ajeno en lugar de como algo en lo que es crucial que nos impliquemos. Además es que este razonamiento, llevado hasta sus últimas consecuencias, supone reconocer que, si los capitalistas son los causantes de toda esta situación, también en ellos recae la responsabilidad de hallar una salida. Los últimos quinientos años de historia humana desaconsejan tanta confianza.

De hecho es aquí donde está la clave: en la responsabilidad. Al fin y al cabo, las disquisiciones sobre la culpa pueden conducir a una discusión circular que nunca tenga fin en la que todos los actores se queden donde están y perfectamente satisfechos. Lo que la actual crisis climática requiere no es tener razón, o no solo, sino ejercerla; esto es, hacerse responsable. Dejar que la clase capitalista se haga cargo de esta situación por el mero hecho de entender que es ella la causante es un sinsentido en sí mismo. Históricamente la clase trabajadora y sus organizaciones no solo se han ocupado de su propia emancipación, sino que en episodios de crisis sociales, económicas y políticas profundas han sido las encargadas de encontrar la salida más justa que las condiciones permitiesen, pero una salida para el conjunto de la humanidad. Quizá el mejor ejemplo sea el antifascismo de la primera mitad del siglo pasado, cuando las organizaciones de izquierdas hicieron de la lucha contra una amenaza genocida una prioridad absoluta, a pesar de que no tuvieran ninguna culpa en la aparición del fascismo y a pesar también de que el resultado previsible inmediato no fuera ni una revolución ni la creación de un Estado socialista.

Este ejemplo contiene un aprendizaje fundamental para la relación que las organizaciones de trabajadoras y de izquierdas tienen que establecer con el problema ecológico. No estamos ante un asunto más. Al igual que con el fascismo, la posibilidad de que un sistema económico y político esté sentando las bases para que se produzcan migraciones forzosas, apartheids y genocidios no puede quedarse en un lugar secundario o en una nota al pie. Todo va a estar impregnado por lo climático: las políticas laborales van a ser climáticas, las políticas migratorias van a ser climáticas, las políticas internacionales, las políticas de vivienda, las políticas educativas, las políticas sanitarias, las políticas de género, todas ellas van a ser climáticas. La clase trabajadora y las organizaciones de izquierdas tienen que intervenir y crear estas políticas en sus propios términos y tienen que tener en el horizonte el fin de este sistema económico. Solo un movimiento anticapitalista va a ser capaz de poner contra las cuerdas al capital lo suficiente como para evitar la catástrofe, teniendo en cuenta el poco tiempo disponible y lo flexible que ha demostrado ser históricamente el capitalismo. Como dice Andreas Malm, el movimiento que logre unas condiciones de vida mínimas dentro del capital va a ser un movimiento contra el capital.

Esto es responsabilizarse: asumir como propia la tarea de buscar una salida justa a la crisis ecológica en unas condiciones tremendamente adversas. Una salida que garantice las mejores condiciones de vida posibles para todos los seres vivos de este planeta, humanos y no humanos; una salida que sea extensible a más de siete mil millones de personas y que incluya también al resto de seres. Por supuesto, hacerse responsable no significa que no se vayan a exigir responsabilidades: aquellos que han contribuido al desastre conscientemente y con el único fin de lucrarse tienen que pagar por lo que han hecho y repararlo. Hacerse responsable es hacer lo que esté en nuestra mano en todo momento y a todas las escalas: en el capitalismo eso a veces implicará tomar decisiones en la esfera del consumo (decidiendo entre un producto u otro o directamente decidiendo no consumir algunos de ellos por una cuestión de mera ética ecosocialista, como no comer carne o no comprarse un SUV), a veces implicará tomar decisiones a escala organizativa (qué papel tiene el cambio climático en las actividades de nuestro colectivo o qué iniciativas toma nuestro partido), a veces implicará llevar a cabo decisiones políticas complejas (qué renuncias estamos en disposición de asumir y a qué no podemos seguir renunciando), y así en todas las esferas de la vida, porque ahora toda nuestra vida depende de ello. Históricamente, las distintas ramas del socialismo han intervenido con un papel protagonista en momentos en los que los riesgos de aniquilación han sido extraordinarios; lo ha hecho como elemento de contención de esos peligros de manera inmediata y, a la vez, encarnando la posibilidad de una transformación tan absoluta que parecía rozar lo imposible. Quizás ese papel tenga hoy un sentido nuevo. Los culpables de todo ello, está bien, son los de siempre; los responsables también tendrán que ser los de siempre.

Layla Martínez (@17bdb4d9ee92445) es editora en Levanta fuego y autora de Utopía no es una isla (Episkaia, 2020) y de Carcoma (Amor de madre, 2021). José Luis Rodríguez (@loderelicto) forma parte de la editorial Levanta fuego.

Fotografía de Álvaro Minguito