1. APOCALIPSIS

A finales del mes de enero el boletín de Científicos Atómicos adelantaba el reloj del fin del mundo: la humanidad estaba a 100 segundos del apocalipsis[1]. Esa decisión se tomó considerando dos peligros, la guerra nuclear y el cambio climático. Hace dos meses se confirmaba la aparición de una nueva enfermedad, la COVID-19, provocada por un coronavirus desconocido, que a día de hoy es pandemia y mantiene en cuarentena a medio mundo. La puesta en consideración de este tercer elemento permitiría afirmar que ya es media noche, y sin embargo podemos constatar que el mundo sigue en pie. Y es que el apocalipsis no es literalmente el fin del mundo, no es su consumación en cenizas tras una gran conflagración universal, es simplemente el fin del mundo tal y como lo conocemos.

¿Pero cómo sabemos que tal fin se acerca? Exactamente del mismo modo que sabemos que se acerca la mañana cuando la noche alcanza el grado máximo de oscuridad. Al fin del mundo se ha llegado cuando la evidencia de sus contradicciones se refleja en la vida no ya de una clase social, sino en la vida de todos, no ya en la de una raza, sino en la de todas. En efecto, el mantra estos días es que el coronavirus es transversal, que no distingue clases, géneros, ideologías, y en efecto es así, se da en todo lugar, es ubicuo. Pero, sobre todo, y esto es importante, se da al mismo tiempo, es simultáneo. Esta transversalidad simultánea del coronavirus es la que evidencia las contradicciones, las desigualdades en la lucha por pararlo y evitarlo, en sus consecuencias en la salud y en los modos de vida. Está afectando tanto a ricos como a pobres por igual, pero es cuando se ponen en juego al mismo tiempo los diferentes modos de encarar la pandemia de cada país o grupo social cuando la desigualdad emerge descarnada. Al confinamiento en segundas residencias con amigos y copas de vino que vemos en el escaparate de las redes sociales, le sigue la reclusión de personas sin hogar en pabellones que nos cuentan los telediarios.

En la primera semana pudimos ver clásicas estampas apocalípticas, calles de grandes capitales desiertas, delfines nadando en aguas nunca antes cristalinas en los canales de Venecia o pavos reales paseando por Madrid, sin contar con un descenso brutal en los niveles de contaminación del aire. Pero también hemos presenciado, y seguiremos haciéndolo, decenas de miles de despidos, cierres de comercios, pequeños inversores arruinados, nuestro sistema sanitario colapsado, fronteras cerradas, llamadas de auxilio a una Unión Europea en sus horas más bajas, y muertes, miles de muertes. Todo por un pequeño acontecimiento a miles de kilómetros de aquí. Alguien hinca el diente en la carne de un murciélago y ese mordisco causa efectos devastadores en el mundo entero. La teoría del caos lo denomina “efecto mariposa”, quizás podríamos llamarlo “efecto murciélago”, pero en puridad se llama Globalización. Sufrimos los efectos de la globalización, pero se da la paradoja de que no estamos preparados para responder a ellos globalmente, no por separado, no al mismo tiempo, lo que por fin deja en evidencia lo insostenible de sus premisas individualistas neoliberales, así como la necesidad de fortalecer los lazos comunitarios.

Hoy, por las malas, el capitalismo se queda sin argumentos ante el envite de lo real. Los defensores del precariado ya no encuentran justificaciones. Tampoco los apologetas de la privatización sanitaria. Los negacionistas climáticos no tienen ya voz. Los nacionalismos antieuropeístas se despiertan recordando su olor a naftalina de ayer, recordando que son pervivencias de un mundo localista estrecho de miras, incapaces de dar respuesta a un problema global. Y lo más importante, los grandes perdedores son los adalides de la globalización capitalista, aquellos que reducen todo a “problema económico”, esos neoliberales que suscriben lo que Jean-Luc Nancy llama “ideología de la escisión”, según la cual lo único que existe son individuos atomizados escindidos de la colectividad. Su lema “menos Estado y más mercado”, ya no resulta tan “neo”, sino más bien trasnochado. Ningún mercado nos salvó en 2008, ningún mercado nos salvará ahora. Aquella sarkosiana promesa de refundar el capitalismo hoy revela su cruel perversidad, era síntoma del síndrome de Munchaussen, y hoy sabemos que la cura nunca fue el mercado, siempre fue el Estado. En efecto, solo el Estado puede asumir hoy la tarea no ya de refundar el capitalismo, sino de ponerlo contra las cuerdas, y asumir el papel de velar por lo común en lugar de venderlo. La privatización ha demostrado sus limitaciones en un momento en que lo humano debe ser puesto en el centro, por ello los éxitos obtenidos hoy solo son proporcionales a la salud de un sistema público que permite responder a las necesidades sociales con inmediatez. Pero no nos llamemos a engaño, aún nos quedará por ver cómo se vuelven a poner en juego los privilegios en el acceso a las vacunas y en el acopio de materiales para paliar esta pandemia y las que le seguirán.

Y aun así no somos EE.UU., donde más de 30 millones de personas carecen de seguro médico, y eso ya es algo. Aunque tampoco ello es excusa para henchirse de orgullo; que no estemos hundidos (aún) no significa que no estemos tocados, y habrá que hacer el recuento de puntos muertos a los que nos han traído aquellos que nos gobiernan ahora, y aquellos que nos gobernaron antes. El coronavirus nos tiene al filo del apocalipsis, y el mundo que le seguirá atravesará una crisis que ningún plan Marshal podrá reparar. A diferencia de entonces, hoy nuestro primer mundo no posee colonias que expoliar para pagar nuestras UCIS, hoy, al igual que entonces, lo que sigue estando en crisis no se aborda con dinero, es la condición humana y su manera de habitar el mundo.

2. ESQUIZOFRENIA

Si las contradicciones que nos muestra el virus pueden verse claramente en las estructuras del sistema y sus instituciones, no son menos evidentes aquellas que viven los individuos. Las contradicciones sistémicas van más allá de la explotación y el confinamiento de los cuerpos y toman por asalto el alma, que replica la fractura del mundo con su quiebra emocional, psicológica e identitaria. El ejemplo con categoría de paradigmático es el de aquellos laborantes que, en mitad de esta refriega contra la COVID-19 declarada guerra pandémica, deben acudir a sus puestos de trabajo. Amanecen con las actualizaciones de los miles de contagiados que se suman a los miles de ayer, escuchan las arengas político-televisivas que invocan a la responsabilidad individual de aislarse, de #quedarseencasa, y sin embargo ellos deben salir, deben exponerse. Y no solo hablamos de sanitarios, de transportistas o farmacéuticas, de todos aquellos que están “en primera línea del frente”, cubriendo las necesidades básicas. Hablamos también de teleoperadores, de operarios de fábricas, de personal administrativo, que deben realizar inverosímiles torsiones mentales para tratar de coherenciar el llamamiento al confinamiento, con el miedo a ser despedidos de sus trabajos y el temor a caer enfermos. Un cóctel tan explosivo como para romper el equilibrio mental del estoico más ortodoxo. El Estado nos pide que nos quedemos en casa, el mercado que salgamos, y mientras todos locos.

Estamos en guerra, se nos dice, y todos somos soldados. De hecho, ya proliferan entre nosotros personajes bélicos que así lo atestiguan: desertores (antes domingueros) que el primer fin de semana del estado de alarma huyeron a la Pedriza, contrabandistas de mascarillas y papel higiénico (antes respetables especuladores), y el más icónico e inquietante, el colaboracionista (antes mero cotilla), aquel que hace suya la tarea de vigilar policialmente desde su ventana, aquel que increpa indiscriminadamente (¿cómo hacerlo de otro modo?) a transeúntes que, obligados a responder a la llamada del mercado, todavía tienen que aguantar tonterías ajenas. Quizás una solución para estos, digna de tiempos de guerra, fuera invocar la objeción de conciencia, rechazar la coerción alienadora del mercado, y asumir la responsabilidad cívica y pública de cumplir el confinamiento. Pero claro, la metáfora bélica llega a donde llega, y a la hora de la verdad solo queda sortear, solos, la esquizofrenia a la que el virus nos lleva, cada uno a su manera. Numerosos hombres y mujeres se plantean el reto de ser madres y padres dedicados, a la vez que teletrabajadores, a la vez que hijos, a la vez que parejas. Ahora, durante el confinamiento, varios de nosotros nos vemos presionados desde demasiado cerca por todas las facetas de nuestras vidas, y obligados a ahormarlas de una manera coherente en un mismo espacio-tiempo, en la soledad de nuestros domicilios.

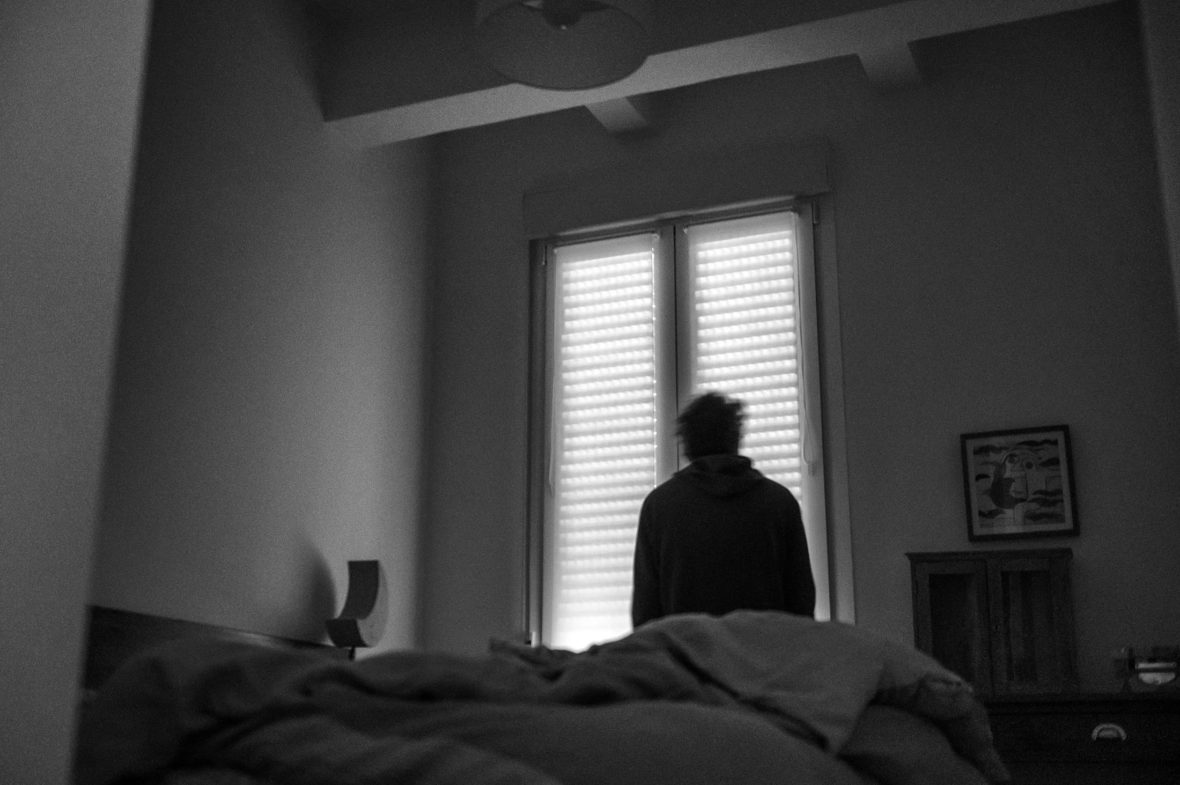

Pero “aún nos quedan los balcones”, dicen muchos. “Estamos solos en casa, pero compartimos nuestras vidas en redes”, “nunca solos estuvimos más unidos” y se dan palmadas virtuales de regocijo instagramer, palmadas que se confunden con los bien merecidos e insuficientes aplausos al caer la noche, dedicados a aquellos que tienen el dudoso honor de enfrentar la pandemia a pecho descubierto. No nos engañemos, bajo el hechizo del balconeo compartido, este “nosotros” solidario del que se queda en casa no emerge en un primer momento por un compromiso con el otro, sino por el puro miedo, muy individualista, muy liberal, de no morir, o al menos de no enfermar. La solidaridad aún está por construir, los lazos comunitarios aún por tejer, y es una tarea que lleva un retraso proporcional a la velocidad con la que las redes sociales invaden cada rincón del espacio íntimo. Ya no basta con no tener redes para evitar verse convertido en voyeur, ahora las casas ajenas y sus habitantes, exhibicionistas exacerbados, colonizan todos los rincones de los hogares a través de los propios telediarios, entre actualización de contagiados y recuento de muertos. En verdad, nos lamentamos con Raoul Vaneigem, “hoy no hay de comunitario más que la ilusión de estar juntos”[2], una ilusión en la forma del engaño que urde la Red Social, convenciendo a los muchos ilusos de que están ante la forma definitiva de compartir el mundo. Ese mundo es el de aquel jolgorio exacerbado en los balcones del primer fin de semana mientras se confinaba un país entero. Aquel jolgorio resultó ser tan siniestro como el oscarizado Joker de Joaquin Phoenix. España, por un momento, rozó la esquizofrenia colectiva, rio compulsivamente en el peor momento de su historia reciente, y quizás en el fondo no fuera tanto un modo de fuga ante la realidad de un enemigo a las puertas que nos trae la muerte. Quizás no sea tanto una huida ante la muerte a la heideggeriana, una huida de nuestra condición mortal, quizás sea más bien una huida de mala fe a la sartreana, una huida de nuestra condición ontológica finita. Porque, en efecto, dice Sartre, “parece creerse, por lo común, que la muerte constituye y nos revela nuestra finitud”[3], cuando en realidad la muerte no es más que un modo en que se concreta la finitud, la cual se nos revela en todas y cada una de nuestras facetas, sobre todo y más intensamente durante el confinamiento. Esta es la experiencia que nos aterra. Vivir confinados es vivir con la finitud, es vivir cara a cara no ya con la muerte, sino con nuestra condición finita, temporal, espacial, emocional. Es una experiencia que se vive en soledad, una experiencia que fragua esquizofrenias.

3. COMUNIDAD

Pero en verdad no estamos solos, porque aún nos queda la esperanza de estar juntos una vez esto pasé, (que pasará). La transversalidad simultánea de la soledad nos permite echar de menos a la vez, desear lo mejor para todo el mundo a la vez. Nos vemos confinados, obligados a contraer nuestra vida, pero en la misma medida podemos ensanchar nuestra empatía, y así la capacidad de ser más de lo que somos, de ser mejores personas, aunque cuando esto pasé, (que pasará), seamos menos, y eso quizás sea lo peor. Se acumulan abrazos no dados a los seres queridos, y se suman aquellos que queremos dar a todos aquellos desconocidos con los que hemos empatizado. Mucho querremos abarcar con nuestro abrazo cuando esto termine. A la soledad de cada individuo liberal atomizado y escindido de la colectividad, le falta hoy, a la vez, como nunca antes, y en todo el mundo, lo común. Y eso es bueno. Cuando estar solos ya no nos vale, lo común vuelve a ponerse en valor, y entonces regresan a poblar nuestro lenguaje palabras como “comunidad”, “pueblo”, “compatriotas”, “vecindad” o “hermandad”, pero libres de su genealogía deformada del siglo pasado. Hoy invocamos la comunidad unida en solidaridad ante el silencio descabellado del virus, una solidaridad metafísica, una solidaridad que surge del hecho de que los seres humanos tenemos que sufrir y morir, de que somos finitos. Esta solidaridad metafísica es propia de nuestra estructura de convivencia, la podemos sentir y ejecutar porque más allá de ser individuos, somos literalmente los otros, mal que les pese a liberales y contrabandistas. Somos los otros en cada estructura humana. Somos los otros biológicamente, porque guardamos trazas de nuestros antepasados en nuestro ADN. Somos los otros históricamente, porque somos herederos de culturas y tradiciones que otros ayudaron a crear y a transmitir. Por ello, cada yo que uno es, cada individuo quiere lo mismo que quería nuestro Unamuno, “más, más y cada vez más”, quiere “ser yo y sin dejar de serlo, ser además los otros”[4]. Reforzar lazos y ampliar el alcance de nuestros abrazos. Este es el único modo de superar la estrechez liberal individualista. En efecto, los individuos mueren, pero los compatriotas, los vecinos, se nos mueren. Que la cercanía del desastre de hoy redunde en un despertar de la solidaridad que pueda cohesionar la comunidad de mañana no es motivo de rechazo o suspicacias. Y tampoco nos llamamos en esto a engaño. Quizás no veamos lo mejor, quizás, como escribía Byung-Chul Han, no solo el coronavirus, “es posible que incluso nos llegue además a Occidente el Estado policial digital al estilo chino”[5], pero hagamos que al menos ese mundo mejor no deje de ser deseado.

Cuando salgamos del confinamiento, los efectos del cambio climático seguirán ahí, la ausencia de nuestros muertos persistirá, el daño moral y el sacrificio de las personas que han llevado el peso de esta lucha seguirán clamando reconocimiento y compensación. El domingo de resurrección ya ha pasado, las calles siguen vacías ahí fuera, y el día en que podamos resucitarlas tendremos que hacerlo recordando a todos aquellos que ya no podrán hacerlo. Quizás entonces, y si vivir con nuestra finitud llega a servir de algo, pidamos perdón a nuestros hijos, al planeta, a las víctimas, por no haber pensado antes en todos, por haber pensado antes solo en nosotros mismos. Pero si finalmente resulta que ni siquiera el riesgo del colapso humano resulta suficiente para llevarnos hacia lo mejor, entonces significará que siempre estuvimos condenados, y ni nuestros hijos, ni el planeta, ni nuestros muertos habrán tenido sentido.

Álvaro San Román Gómez es posgrado en Filosofía por la UNED.

Notas

[1] Salas, Javier. (24 de enero de 2020). Los científicos adelantan el ‘reloj del apocalipsis’: quedan cien segundos para el apocalipsis. El País. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2020/01/23/ciencia/1579777464_692402.html

[2] Vaneigem, Raoul. (1998). Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones. España: Anagrama, p. 35.

[3] Sartre, Jean Paul. (2005). El ser y la nada. Buenos Aires: Losada, p.738.

[4] Miguel de Unamuno. (1983). Del sentimiento trágico de la vida. Madrid: Akal, p.92.

[5] Han, Byung-Chul. (22 de marzo de 2020). La emergencia viral y el mundo de mañana. Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que piensa desde Berlín. El País. Recuperado de: https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html

Fotografía de Álvaro Minguito.